故坂本龍一さんが自ら「戦場のメリークリスマス」を解説する動画を見つけた。これは、Eテレで放映された音楽の学校・スコラで2011年11月19日に放映されたものだ。ゲストに浅田彰氏と小沼純一氏を迎え、スタジオでは若い子たちとガムランのセッションを行う、などいかにもEテレ的な番組なのだが、どうして、なかなか興味深いものになっている。

テーマとしては、広い意味での『現代』音楽~20世紀音楽の先駆けともいえる3人、ドビュッシー、サティ、ラヴェルを巡って、彼らが現在の音楽にもたらした影響を考える、というものだ。坂本龍一さんが少しだけアカデミックに、時としてピアノを弾きながらレクチャーを行い、要所で浅田彰氏が、いつも通りの明晰【過ぎる】整理で、こちらは完全に批評的に〆てゆく、というプログラムが進む。

音楽の学校・スコラのシリーズでは、坂本龍一氏が様々なテーマを取り上げているが、このドビュッシー絡みの回については、やはりというべきなのか文句なしに面白い。

この回の目玉は、ドビュッシーによる影響の最もわかりやすい典型として「戦場のメリークリスマスのテーマ」を坂本龍一自身が分析するところだ。アナリーゼの内容そのものについては、本人の分析である以上文句のつけようもないが、観ながら色々と思うところがあったのでそれを記すことにした。

龍一アナリーゼでは(実際にピアノで奏でながら)和音における9thと13thの音の響きが、この曲のモダンな浮遊感を演出している、と分析している。要するに古典の建築的な構造=構成美との対比を説明するわけだ。9thと13thを使い、さらに他の構成音はなるべく省くように例えばroot, 3rd, 9th, 13thと音を重ねることで和音の機能がやや曖昧になり、まるで浮遊しているような感覚になる、と。さらにはテーマがサブドミナント(下属和音)から始まることで浮遊感が増す、と。そしてこの浮遊感は、坂本龍一がドビュッシーの影響のもとに演出したものである、と。

でも、作曲やアレンジを少しでもかじっている人なら知っていると思うのだが、和音で9tnと13thの浮遊感を利用するのは、ジャズやJ-Popでも日常的に使われている手法だ。このモダンな浮遊感は、使い方ひとつでボサノバにもなるし、AOR、シティポップやネオ・ソウルにもなる。特にこの時代「シティポップの全盛時代」に9thと13thを使いまくるのは常套手段だった。

『戦場のメリークリスマス』における、あの「なんとなく匂うような」東南アジア的異国情緒がもたらす強烈なインパクトは、和声の9thと13thだけではとても説明しきれないように思えるのだ。

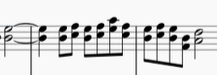

スコラの番組内で龍一氏がもう一つ指摘しているのは、

この部分が(旋律的に)アジアっぽい、と。確かにそれも言えるのだが、これもまた「味付け」程度にしか効いていないような気がする。むしろ、シとミの4度重ねの部分が異国情緒かもしれない。それでいうと

こうやって4度重ねを平行に引きずると、これはこれで確かにエキゾチックに聞こえて素敵なのだが・・・。

でも、こうしていくら譜面的な分析をしても、この曲の決定的なインパクトを説明するにはどうしても舌足らずに思える。それなら、あの強烈なインパクトの中心にあるのは何だったのか、と考えてみれば、それは、主旋律を奏でるシンセサイザーの「ガムラン風音色」以外には考えらない。かの「ガムラン風」があってこそ、和声の配置や旋律の作法が効いてくるのであって、この曲の主役は旋律でも和声でもリズムでもなく、音そのもの=音色であると思うのだ。つまり、旋律や和声を音色が引き立てている、というよりはむしろ、音そのものが持たらすインパクトが曲を支配しているようにも聴こえる。

この曲が録音されたのは1983年。調べてみると坂本龍一氏が録音で使用したシンセサイザーはRolandのJX-3PとYamahaのDX-7。どちらもMIDI対応のデジタルシンセサイザーの先駆けだった。特にDX-7は彼の「ガムラン風」を簡単に作ることができた。鉄を叩いたときの不協倍音をたっぷりふくんだ音や、立ち上がりの鋭いパーカッシブな音はまさにDX-7の売りだった。ついでに加えておくとDX-7は学生でも手が出せるほどに安価だった。

この時代、テクノロジーが音楽の手法を劇的に変化させたことはよく知られている。この時代の音楽の主役は極端に言えばアーティストよりもテクノロジーだった、とさえ言える。デジタルシンセサイザーとサンプリング音源は、かつて『現代音楽』が実験室の中でやっていた電子音楽の試みを、誰でも手軽に遊べるようなものに変えてしまった。例えば、サンプリング音源は「ミュージックコンクレート」を実験室からスタジオへ引っ張り出し、さらにはヒットチャートの大ヒット曲まで産み出してしまった。

かつて音楽の要素は、旋律=メロディ、和声=ハーモニー、リズムの3つだった。少なくとも教科書にはそう書いてあった。それに音色=サウンドが要素の一つとして加わり要素は4つになった。音色は演奏を引き立てる時の脇役の座から構成要素の一つに昇格したといってもいい(坂本龍一氏は作曲の仕事が机上で譜面を前にしただけではできなくなった、と表現している)。

このように考えると、坂本龍一氏の仕事がとても明瞭に見えてくる気がするのだ。つまりは、彼が敬愛するドビュッシーが、1889年のパリ万博でガムランの響きを前にした時の鮮烈な『印象』から始まった音楽史上の大きな流れ=手法をなぞりながら、ガムランの響き=そのものを今度は素材として使ってしまうことによってかつての『印象』を変奏すること。それが彼の仕事ではなかったか。この人の仕事におけるテクノロジーの扱いは音楽史的に考えてもとてもドラマチックだ。

ところで先に素人がいくらモダンな和声を真似しても戦メリ=坂本龍一にならない、と書いたが、その理由は、この曲のサビが導入部とは打って変わって【オーソドックス】だから。いかにも映画音楽的に盛り上がるサビは玄人仕事だと思う。

最後に音楽ルーツグラフの坂本龍一を載せておく。この人のマップは近現代の広いジャンルにまたがるのでスケールが大きい。このグラフを見ただけでもこの人の仕事の大きさを思い知ることになる。

音楽ルーツグラフ :このリンクから実際にグラフを触ってみることができるので、是非試してみていただきたい。このグラフは動かしたり拡張したりして遊べるようになっている。